吉澤ゆう子『緑を揺らす』批評会

吉澤ゆう子歌集『緑を揺らす』批評会

日 時 5月25日(土)13時~17時

会 場 京都テルサ中会議室(東館2F)

京都市南区東九条下殿田町70 電話075-682-3400

第一部 パネルディスカッション

佐伯裕子 富田睦子 真中朋久 西之原一貴(司会兼)

第二部 会場発言

会 費 批評会 2000円

懇親会 6000円

申込・問合 イベントカレンダーの5月25日の欄をクリックしてください。

下のurlをクリックしても飛べます。

日 時 5月25日(土)13時~17時

会 場 京都テルサ中会議室(東館2F)

京都市南区東九条下殿田町70 電話075-682-3400

第一部 パネルディスカッション

佐伯裕子 富田睦子 真中朋久 西之原一貴(司会兼)

第二部 会場発言

会 費 批評会 2000円

懇親会 6000円

申込・問合 イベントカレンダーの5月25日の欄をクリックしてください。

下のurlをクリックしても飛べます。

橋本恵美 歌集 『Bollard』批評会

◆日時 2024年5月12日(日)13~17時 (受付開始 12:30)

◆会場 大阪市上本町 たかつガーデン 2Fコスモス

〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町

近鉄 大阪上本町駅ホームより200メートル ⑪出口をご利用ください

大阪市営地下鉄(Osaka Metro )谷町線・千日前線 谷町九丁目下車500m

◆パネラー 松村由利子さん 吉川宏志さん 田村穂隆さん

◆司会 永野千尋さん(塔)

第一部 パネルディスカッション

第二部 老若男女超結社の意見交流

◆参加申込 橋本恵美

Mail✉ 86caramel86@zeus.eonet.ne.jp

◆会費 1000円(当日会場にて徴収)

懇親会はありません

◆申し込み締め切り 4月末日

但し会場の座席の都合上52人まで

いわこしです。

先週、両親と日光へ旅行に行ってきました。

東照宮から中禅寺湖へ二泊三日の旅。

東照宮は家康好きの母の希望、中禅寺湖は日本で一番標高の高い湖と日本百名山の男体山というロケーションに私が惹かれて決めました。

決めたのは2月上旬で、今年は暖冬ということもあり、

ひょっとして旅行に行く頃には桜もちらほら咲いてなんて思っていたのですが、

この日は突然の寒波で中禅寺湖は雪の降る猛烈な寒さ。

ただ、逆に雪の降る湖と雪の山稜という絶景が見られてそれはそれで両親にも喜んでもらえました。

さて、古今歌人は旅に出ると歌をつくります。

いや、歌をつくるために旅に出るといってもいいかもしれません。

わたしも歌ができずに困ったら山に登るか、プチ旅に出ます。

今回も旅の準備を歌い、まだ行ってもいない旅のうたを作ったりしていました。 (いいのか?)

それから、今書いているこのブログのネタとして。

たびに出る前に中禅寺湖をうたった歌人っていないかと調べていたところ、 いました。日光は名所だけに何人も有名歌人が歌っています。

正岡子規、若山牧水、与謝野晶子。

漂泊の歌人、若山牧水は「みなかみ紀行」(1924年出版)で、日光、中禅寺湖を訪れており、中禅寺湖を歌っています。

(今回は訪ねられませんでしたが、日光に歌碑もあるようです)

裏山に雪の来ぬると湖岸の百木のもみぢ散りいそぐかも

見はるかす四方の黒木の峰澄みてこの湖岸のもみぢ照るなり

みづうみを囲める四方の山脈の黒木の森は冬さびにけり

下照るや湖辺の道に並木なす百木のもみぢ水にかがよひ

わたしが今回行ったのは冬なので季節が違いますが、それでも歌と実景が重なって、

より臨場感を持って味わるようになりました。

歌で旅もこういった楽しみ方ができるという発見でした。

中井スピカ歌集『ネクタリン』批評会

日時:4月28日(日)13:00~16:30

会場:大阪市中央公会堂 2階 第6~8会議室

大阪府大阪市北区中之島1丁目1−27

(Osaka Metro 御堂筋線・京阪電車 淀屋橋駅 /

Osaka Metro 堺筋線 北浜駅より徒歩5分)

会費:批評会:2000円

懇親会:淀屋橋駅近くの店にて3500円程度を予定

パネリスト:澤村斉美、染野太朗(司会)、道券はな、真中朋久(敬称略・五十音順)

お申込みはこちらのURLからお願いいたします。

https://forms.gle/mrBeQNPSYeBUkt6N9

問い合わせ先や、申込用のQRコードはイベントカレンダーをご参照ください。

【廣野翔一歌集『weathercocks』批評会】

2024年4月27日(土)

13:15受付・13:45開始(16:30終了予定)

パネリスト:田中槐・堂園昌彦・上本彩加・平出奔(兼司会)

会場:全労連会館 2階ホール

〒113-0034東京都文京区湯島2-4-4

「御茶ノ水駅」徒歩8分、「新御茶ノ水駅」徒歩11分、「本郷三丁目駅」徒歩13分

会費:2500円(学生2000円)

*同日同会場で午前中開催の榊原紘歌集『悪友』『koro』批評会「悪友たちの心音」から続けて参加の方は、終日会費4500円(学生3500円)となります。

*終了後懇親会を予定(会費6000円)

下記のURLからお申込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr-tgXpMfuuZkC5vtQyWM5_QmUCEoONwfhwiUjRjbRLm-_HQ/viewform

問い合わせ先:イベントカレンダー参照

相原かろです。

今回から編集部ブログに参加することになりました。

よろしくお願いいたします。

過去のブログ記事を見てみますと、小川和恵さんが「フリクションペン」について書かかれています。

【もう一度】消えるペン(フリクションなど)は使わないで! 2023.08.07小川和恵

気温や摩擦熱で消えてしまうことがあるので詠草記入には絶対ダメ、

という内容。

あらためてご承知おきください。

ところで、みなさんはどんな筆記用具で歌稿を書いているのでしょう。

私はことさら文房具にこだっているわけでないのですが、

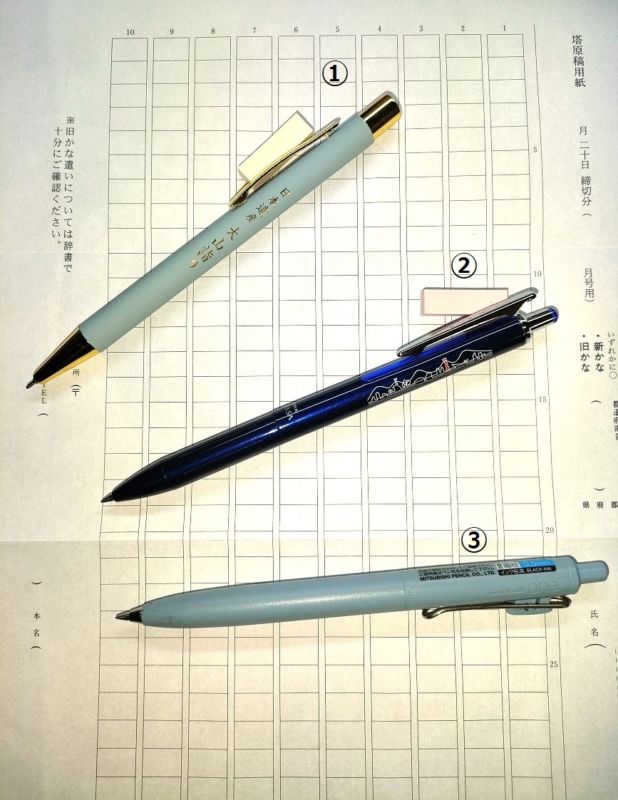

最近は写真にある3点を主に使っています。

(ステルスマーケティングではありません)

①は、神奈川県の大山(通称:阿夫利山)の阿夫利神社でいただいたボールペン。

メーカーや型番は不明。書き心地がなめらかなで、なにより縁起が良さそう。

何かのチカラでいい歌が書ける(気がします)。

②は、とある塔会員の方にいただいたボールペン。

「NAGASAWA×サラサグランド ビンテージ ジェルボールペン 0.5 ナガサワオリジナル 神戸線画入りボールペン」

という種類らしいです。

適度な重みがあって、集中して一首を書くのに良い感じです。

神戸港を描いた線画も好き。

③は、「ユニボール ワン F 0.5mm」。

何年か前、ラッパーのKREVAさんがおすすめしているのを真に受けて買いました。

インクに特徴があって履歴書などで使うと黒色が「映える」、

という触れ込みだったような記憶があります。

たしかに黒の発色がいいような。瑞々しい感じ。

詠草用紙に清書するのには①と②をその時の気分で使ってます。

③は封筒や葉書の宛名書きに使うことが多いです。

JR京都駅から琵琶湖線で9分で大津に着きます。

大津駅からなだらかな坂を下って10分ほどで琵琶湖岸。

京都から大津はとても近いんです。

水が噴水のように出ているこれは何でしょう。

シドニーのオペラハウスみたい。(←行ったことないくせに)

この日は晴れていたかと思うと曇り、雪が降り、また晴れました。

みづうみの湿りを吸ひてどこまでも春の曇天膨れてゆけり 河野裕子『桜森』

母を知らぬわれに母無き五十年湖(うみ)に降る雪ふりながら消ゆ

永田和宏『百万遍界隈』

翌日は奈良。近鉄急行で京都から一時間弱。こちらも近い。

現代歌人協会のイベントは伝統ある奈良ホテルで行われました。

やっぱり対面のイベントはいいですね。

色々勉強になる話を聞けるのはもちろん、

短歌を愛する人たちとたくさん会えたのもうれしい。

しかも会場が最高。近代建築大好き人間なので興奮!!

夜は東大寺二月堂のお水取りです。

関西在住なのに初めて見ました。

これはすごいですよ!!

奈良の歌人の皆様、ご案内いただきありがとうございます!

一泊して、翌朝はサクッと阿修羅像に会いに行って

猿沢の池を散策してから戻りました。

良い天気。

五重塔は補修工事中。

奈良公園では世界各国の老若男女が鹿と遊んでいました。

かすがのゝみくさ折りしきうふすしかのつのさへさやにてるつくよかも

会津八一『南京新唱』

猿沢池

わぎもこがきぬかけやなぎみまくほりいけをめぐりぬかさゝしながら

前回の投稿から数日を経て

ぐーんと膨らんだ白木蓮の蕾をお見せするつもりが…

大差無し。まだ早かったのかな。

これでも肉眼で見るとかなり白くなっているのですが。

ひかりつつ鳥のねむりのかたちして祈りのなかにハクモクレンは

野田かおり『風を待つ日の』

目下のところ白木蓮の歌の中で一番好きなのはこれ。

現代短歌にはよく現れる白木蓮ですが、

近代短歌では少ないですね。

木蓮(もくれん)の花に降る雪はなびらにふれてはとけて雫(しづく)せりけり

かきくらし雪降(ふ)る中(なか)の木蓮の花は雪よりなほ白く見ゆ

岡麓『庭苔』

大正15年の歌集より。「木蓮の雪」7首の連作です。

木蓮、としか言ってないけど、二首目から白木蓮だと分かります。

なごり雪の中で咲く白木蓮。美しい歌ですね。

街にて不意に逢はむ日などを恋ふのみに白木蓮の花も畢(をは)りぬ

大西民子『不文の掟』

いや、写真と合ってないし。

でもとても悲しく美しい歌ですよね!!

決して不意に逢うことなんて無いんです。

待ち合わせて逢うことももう二度と無い。

分かっているんですよね。

白木蓮の写真が咲いて無さ過ぎなので白沈丁花の写真を置いておきますね。

わが家の白沈丁花。とてもいい香りがします。

木蓮も沈丁花も白が好き。

皆さん、確定申告は終えられましたか?

私は昨日やっと終えました。

年が明けてからずっと確定申告鬱っていうか

「やらなきゃ、やらなきゃ」

と思いながら取りかかれない。

学生の試験勉強のような状態が続いていました。

やれやれ、です。

まさか確定申告の歌なんか無いだろうと思っていましたが

次の歌はいかがでしょう。

税務署に届けに行かむ道すがら馬に逢ひたりあゝ馬のかほ 斎藤茂吉

道すがら白木蓮の花を見ました。

桜より白木蓮に春を感じます。

もう2~3日したらまた同じ樹を撮ってみます。

白木蓮の歌はその時に。

今日は3月3日なので、ちょっとだけひなまつりらしいことを。

甘酒とひなあられ。

マッコリでもよかったんだけど。

ひなまつりというと、幼稚園のころ、仲の良かったアキちゃんとタマオちゃんがうちに遊びに来て、おひなさまの前でごはんを食べたことを思い出します。

アキちゃんとわたしはおひなさまの楽しみ方がよくわからなかったけれど、タマオちゃんは「わあ、きれいね。」と喜んでいて、大人みたいだなと思いました。

その後、卒園を待たずに二人とも引っ越してしまい、わたしにとっておひなさまは、アキちゃんとタマオちゃんの思い出。

年々に木の花咲きてよみがへる感情ふかく雛は黙すを/馬場あき子『飛天の道』

うちにはおひなさまがないけれど、おひなさまの歌を作ろうかな。とかなんとか、そんなことを思った今年のひなまつりでした。