どんぐりの

一夏を立ち尽くしたる蓮の茎は骨折するもたふれきらざる

自作で恐縮です。この歌は京都府長岡京市、長岡天満宮の蓮池に取材しました。

どこの池であっても破れ蓮はいいですね。

なにをどうしたらここまで無残になれるんだろうと呆れ半分、感心半分で見入ります。蓮は毎年この景色を繰り返しているんだなあ。

植物園のおみやげはこれ。

アラカシ、シラカシのどんぐりたち。

そして、

やってみたかったどんぐりの背くらべ。違うのが1個交ざっていますが。

左から2番目、4番目はマテバシイ、3番目はコナラ、だと思います。

植物園にはどんぐりの国とでも呼びたくなるような木蔭がところどころにあり、

拾いだすと止まりません。拾っている間にもコツンコツンと音をたててどんぐりが降ってきます。

文学フリマ京都

来年の1月19日(日)に岡崎のみやこめっせで第4回文学フリマ京都が開催されます。

塔では、第1回からブースを出して、「塔」バックナンバーや歌集歌書、グッズなどを販売しています。

文学系同人誌のフリーマーケットのようなイベントで、どなたでも入場歓迎(無料)です!

https://bunfree.net/event/kyoto04/

当日は永田家で13時から割付・再校作業もあります。

文学フリマは11時スタートなので、再校作業の前にお立ち寄りいただければ嬉しいです。

それと、今年はブースに会員のフリーペーパーのコーナーを設けようと思っていて、

短歌作品や文章を載せた手作りのフリーペーパーを大募集します。

つくってみたいという方は「塔」巻末のピンクの頁の「会費問い合わせ」のところに

記載されている大森静佳の連絡先までご連絡ください。送り先などお伝えします。

個人で作成しても、何人かのグループで作成しても、どちらでもOKです。

ただしサイズはA4で一枚、あるいはA3で一枚のどちらかにしてください。

締切は来年の1月12日(日)です。

各自で100枚印刷(コピー)したものをレターパックなどに入れて郵送してください。

どうぞよろしくお願いします。

液体窒素としゃぼん玉

先日、シンガポールと京都の高校生を招いて、「サイエンスフェスティバル」というイベントが大学で開かれ、ラボからブースを出すので私もお手伝いに行きました。

私たちのラボでは、細胞膜に浮かぶ膜タンパク質を扱っているので、まず「細胞膜」をイメージしてもらうために、モデルとしてしゃぼん玉を見せよう、ということになりました。

(膜を構成する両親媒性分子の疎水性、親水性部分の配置は、しゃぼん玉と細胞膜とでは逆になりますが、とりあえず「薄い膜」のイメージということで。)

しゃぼん玉を作るだけでは面白くないので、液体窒素(-196℃)で凍らせることにしました。

液体窒素は、バナナを放り込んで凍らせたら釘を打てる、というあれです(やったことはないけど)。

ラボでは、細胞やタンパク質サンプルを凍らせるのに使っています。

さて、フライパンに液体窒素をどぼどぼと流し入れ、OHPシートで囲いを作ってしゃぼん玉を吹き込むと…

こうなりました!

フローズンしゃぼん玉。

(あ、もうすぐ「Frozen 2(アナと雪の女王2)」の公開ですね)

しゃぼん玉の膜が本当に凍っていまして、右上の大きなやつは、割れて上半分がないのですが、下の部分はちゃんと形を保っているのです。

すごい。

生しゃぼん玉(?)では、こんな姿を見ることはできません。

指で触ってみても、その部分だけが融けて穴が開くだけで、球形が保たれていました。

高校生たちは、まるでかき揚げを揚げるように(ジャアジャアと音がします)液体窒素の中から網じゃくしでフローズンしゃぼん玉を引き上げながら、楽しんでくれたようです。

というわけで、短歌とはまったく関係のない話でしたが、ぜひ凍ったしゃぼん玉の写真を見ていただきたくて。

「液体窒素で凍らせたしゃぼん玉」の歌が見つからなかったので、自作で恐縮ですが。

夕暮れて淡き輪郭 膜という概念の中に人は生まれき

永田 紅『日輪』

PS. 昨日の投稿に写真を追加しました。

河野裕子短歌賞

11月9日(土)、「第8回 ~家族を歌う~河野裕子短歌賞」の表彰式が京都女子大学で行われました。

全国、そして海外から、1万5966首の応募があったとのことです。

「塔」からも、杉山太郎さん、海野久美さん、橋本恵美さんが入賞されました。

おめでとうございます!

<家族の歌・愛の歌>部門

【河野裕子賞】

暑さなど覚えていない八月のようやく君に会えた日のこと

杉山 太郎

【京都女子学園長賞】

夕暮にたしかに母は言いかけた勿忘草の群生する、あの

海野 久美

<自由題>部門

【京都市長賞】

河馬も来ず駱駝も来ない歯科医院ぱかっぱかっと人は口あく

橋本 恵美

皆さんにお会いできてうれしかったです。

<自由題>部門

【河野裕子賞】

バス停は私のことを考えてわたしのことを褒めてやる場所

岩﨑 雄大

「私」と「わたし」の使い分けが面白いですね。

表彰式には、<青春の歌>で入賞した、フランスの高校からの交換留学生も出席してくれて(流暢な日本語!)、こんな形で短歌に出会うのも、とてもいいなあと思いました。

ぜひ、短歌を頭のどこかに住まわせ続けてほしいです。

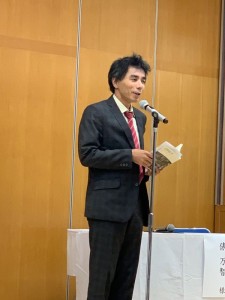

選者は、漫画家、声楽家の池田理代子さん、俵万智さん、永田和宏さん、

<青春の歌>部門が、東直子さん、島田幸典さんです。

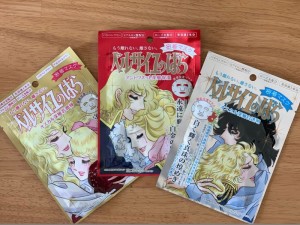

池田さんにお会いできるので、当日の朝、私はしっかり「ベルばら」パックをしてゆきました!

<もう離れない、離さない。密着マスク。オスカル深層白透明。ホワイトローズの香り>

そして、特別プログラム「河野裕子の子育ての歌を語る」として、永田和宏×俵万智 両氏による対談がありました。

河野裕子の作品のほかに、五島美代子から光森裕樹までの子育ての歌を挙げながら、テンポよく、とても面白い対談でした。

俵さんの、

「子育ての歌は<刺し身>で出せる」

という言い方がインパクトがあって、なるほど!と納得。

子育ての現場のイキのいい感じは、そのまま切り取って出しても、意外と食べられる、と。

子どもが言った言葉をそのまま歌にしても、けっこう歌になる。

一方、「恋の歌」は刺し身では出せなくて、盛り付けや出し方を考えなければいけない、と。

「サラダ記念日」も、本当は「7月6日」ではなくて、料理も「カレー味の唐揚げ」だったんですね!

(ちなみに、孫可愛いの「孫の歌」も、刺し身では出せないという話に)

来年は、河野裕子没後十年になります。

母が亡くなって時間が経っても、こんなふうに多くの方たちが河野裕子に関わってくださることを、本当に嬉しく有り難く思います。

応募してくださった皆さま、選者の皆さま、主催の産経新聞社様、共催の京都女子大学様、ありがとうございました。

猫日照り、縁側猫

こんにちは、ブログデビューの永田紅です。

「塔」のブログにかぎらず、個人のブログもツイッターもFacebookもInstagramもしていないので、今回がはじめての書き込みです。

何を書けばいいのかな。と思っていたところ、猫の夢を見ました。

一階に二匹のキジ猫、二階に大きなメインクーンの茶トラが四匹。

幸せな夢でした。

わが家には、「猫の灯を絶やすな」という家訓があるのですが(ウソ)、2014年の暮れに黒白猫のローリーがいなくなって以来、すっかり猫が干上がっています。猫日照り。

(この「猫日照り」という言葉、「塔」の全国大会で沼尻つた子さんに言ったところ、ずいぶん気に入ってくださいました。)

かつて実家の庭は、近所のさまざまな猫がやってきては通り過ぎる、猫道の主要なジャンクションだったようなのですが、何かの流れが変わったのか、ここ数年、まったく猫が庭を横切らなくなっていました。

人生における猫総量は一定なのか。前半生に猫贅沢をしすぎたからなあ…。

などと思っていたところ、猫の夢を見た日の朝、実家の縁側に、久々の猫が!

新顔です。よく太っているので、飼い猫でしょう。近づいて逃げられると困るので、遠くからズームで撮影。

縁側に猫がいる風景はすばらしい。天気もよくて、猫日和。

これは、2012年の夏、黒白猫のローリー。首輪をつけたら、別の首輪をつけて帰ってきた奴です。

こちらは、以前よく来てくれていた別の猫、トムII。同じ場所。

猫はみんな縁側が好きです。

猫と言えば、池本さん。

好きなのかあんなところが自転車のサドルにいつも乗っている猫

池本一郎 『樟葉』

ああ、猫が飼いたい。

たそがれララバイ

ゆりかごの記憶

八月に、第一子となる女の子を出産しました。

いまは、慣れない育児に奮闘しつつ、日々成長していく我が子の姿に目を細めています。

先日、遅めのお宮参りに行ってきました。

でんでん太鼓。子どもの頃よく遊んだなあ。

二か月になった娘は、夜しっかり寝てくれて助かっていますが、

それでもぐずぐずと泣き止まないときは、抱っこをして背中を手のひらでトントンとたたきながら、ゆりかごのようにそっと身体を揺らして寝かしつけています。

それでふと思い出したのですが、私が3、4歳の頃、正座をして座布団を横に置き、手のひらでトントンとたたくのが好きで、よくやっていました。

妹が生まれたころだったので、母がそうやってあやしている姿に影響されたのか、それとも自分がトントンとされるのが好きで同じようにやっていたのか、理由はよくわかりません。

ただ座布団をトントン、とするだけなのですが、不思議と気持ちが落ち着いたのを覚えています。

娘にとって、私の腕の中は心地よいゆりかごになっているでしょうか。

私が母からもらったゆりかごの記憶は、子どもへとつながっていくのだなあと思いつつ、今日も背中をトントンとしながら揺れています。

泣くという音楽があるみどりごをギターのように今日も抱えて

俵万智 『プーさんの鼻』